O primeiro poder que precisa ser compreendido quando falamos de Big Techs é o poder econômico. Não por acaso. É a partir dele que todos os outros se estruturam. Ele é a base material que sustenta a capacidade de influenciar governos, moldar mercados, capturar narrativas e impor limites reais à soberania dos Estados.

Estados Unidos, outubro de 1929. A bolsa de valores entra em colapso e o mundo assiste ao desmoronamento de uma economia fundada na especulação desenfreada. Naquele momento, ninguém tinha dificuldade em apontar responsáveis. O rosto do capital era conhecido, tinha nome, sobrenome e endereço. Eram os grandes financistas, os barões do petróleo, os magnatas da indústria pesada. A crise escancarou o que já se sabia: a acumulação havia atingido seu grau mais predatório.

Por Ergon Cugler / Fundação Maurício Grabois

Durante boa parte do século XX, o capitalismo se deixava reconhecer com relativa facilidade. Seu poder se expressava em fábricas, refinarias, grandes obras de infraestrutura e na especulação imobiliária que moldava cidades e territórios. Rockefellers, Morgans e Rothschilds, ao lado de tantos outros banqueiros e rentistas, eram a face visível da concentração extrema de riqueza e de poder econômico.

Mas o capitalismo nunca permanece imóvel. Ele se adapta, se reorganiza e aprende a se esconder melhor.

Ao longo das décadas, esse rosto foi ganhando novas feições. Sem abandonar suas estruturas centrais, passou a se apresentar de forma mais sofisticada, mais limpa e menos explicitamente ostensiva. A exploração deixou de se limitar ao chão da fábrica e avançou para esferas antes percebidas como neutras ou externas à lógica econômica: o consumo, a comunicação, o entretenimento e o tempo livre.

Já não se trata apenas de reconhecer as amarras que a exploração impõe ao trabalho formal, mas de compreender como a própria vida cotidiana passou a ser transformada em mercadoria. Atenção, comportamento, relações sociais e dados pessoais tornaram-se matéria-prima de um novo ciclo de acumulação. Não por acaso, fala-se hoje em uma verdadeira acumulação primitiva de dados.

Essa transformação não ocorreu de maneira espontânea. Ela foi sustentada por décadas de desregulamentação, por omissões e políticas públicas favoráveis, por investimentos estatais indiretos e por uma narrativa poderosa que vendeu plataformas privadas como sinônimo de progresso, inovação e eficiência.

Por trás da estética minimalista das plataformas digitais e do discurso sedutor da disrupção, opera um poder econômico de escala inédita. Os novos rostos do capital não substituem os antigos. Eles os maquiam. Tornam mais difícil aquilo que antes era mais fácil de desmascarar.

+ TV Grabois: Luiz Gonzaga Belluzzo, Ergon Cugler, Davidson Magalhães e Sergio Cruz debatem capitalismo e crise da globalização neoliberal. Veja!

Contra números, não há ilusão

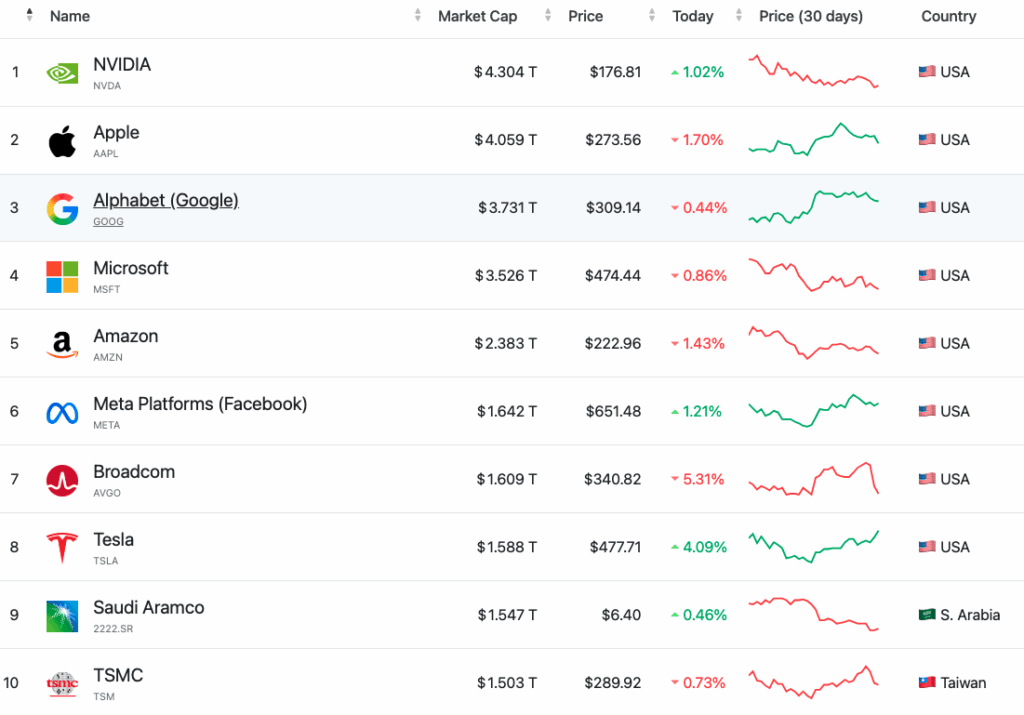

Quando o discurso tenta minimizar o poder das Big Techs, os números cumprem uma função pedagógica incontornável. Eles não deixam espaço para metáforas nem para ilusões meritocráticas. Apenas cinco empresas: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Meta, concentram hoje cerca de US$ 13,5 trilhões em valor de capitalização de mercado (Market Cap). Esse montante equivale a mais de seis vezes o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024, estimado em US$ 2,179 trilhões. Cinco empresas privadas concentram mais riqueza do que um país de mais de duzentos milhões de habitantes. Trata-se de um desequilíbrio que não pode ser tratado como curiosidade estatística. Ele expressa uma assimetria concreta de poder.

Em alguns casos, a comparação é ainda mais explícita. A capitalização de mercado da Microsoft, sozinha, aproxima-se do dobro do PIB brasileiro. Isso significa que uma única corporação privada possui, no papel financeiro, mais valor do que toda a riqueza produzida anualmente por uma economia nacional complexa, diversa e continental.

Além disso, das dez maiores empresas do mundo em valor de mercado, nove pertencem ao setor de tecnologia. A única exceção é a Saudi Aramco, gigante estatal do petróleo da Arábia Saudita. O dado revela uma mudança estrutural no centro de gravidade do capitalismo global. O poder econômico migrou das indústrias clássicas e da energia para as plataformas situadas majoritariamente no Vale do Silício.

Gráfico com o ranking das maiores empresas do mundo por valor de mercado. Market Cap indica o valor total da empresa na bolsa, calculado a partir do preço das ações em circulação. Price refere-se ao valor de uma única ação. Fonte: Companies Market Cap (captura de tela, 12/12/2025).

Mas o poder econômico das Big Techs não se expressa apenas no valor de mercado. Entre 2024 e 2025, essas cinco empresas acumularam aproximadamente US$ 1,85 trilhão em receitas. Após custos operacionais, investimentos, aquisições e engenharia financeira, o que sobra é ainda mais revelador: mais de US$ 534 bilhões em lucros líquidos. Dinheiro que permanece no caixa ao final do processo. Um excedente que, sozinho, supera o orçamento público anual de dezenas de países.

A partir dessa escala, torna-se insustentável a ideia de que poder econômico e poder político operam em esferas separadas. Quem controla tamanha massa de recursos controla também margens reais de decisão. E ainda mais, esse poder não se concentra apenas em logotipos ou estruturas corporativas abstratas. Ele tem proprietários muito bem definidos.

Também não podemos esquecer que, dentre os dez maiores bilionários do mundo, seis construíram suas fortunas diretamente a partir de empresas de tecnologia. Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Sergey Brin e Steve Ballmer não são apenas indivíduos obscenamente ricos. Eles personificam uma nova elite global, capaz de influenciar mercados, governos, eleições e agendas com um grau de autonomia e alcance sem precedentes históricos.

Dinheiro é política

É justamente nesse ponto que o discurso dominante entra em cena para reorganizar a narrativa. Ele insiste em atribuir esse fenômeno à genialidade empreendedora, à inovação tecnológica e à suposta eficiência natural do mercado digital. Mas o que está em jogo não é uma ruptura com o passado. É um processo clássico de acumulação, apenas atualizado para a era das plataformas.

Quem sai na frente na captura de dados passa a acumular de forma exponencial, ampliando vantagens iniciais até transformá-las em posições praticamente intransponíveis. A lógica é cumulativa, autorreforçada e estrutural. Não há campo neutro de competição.

As plataformas digitais funcionam como cercamentos modernos. Apropriam-se de um bem coletivo produzido socialmente: a informação, a interação, o comportamento, e o convertem em propriedade privada escalável. Aquilo que é gerado de maneira difusa por milhões de pessoas é centralizado, processado e monetizado por poucas corporações.

Nesse modelo, o usuário deixa de ser cliente no sentido tradicional. Ele se torna força de trabalho não remunerada. Cada clique, cada rolagem de tela, cada segundo de atenção alimenta bases de dados, treina algoritmos e refina modelos de inteligência artificial. O tempo de vida é convertido em ativo econômico. Trata-se de uma nova manifestação da mais valia, combinada com espoliação por apropriação, na qual o trabalho existe, gera valor, mas não é reconhecido como tal.

Ao mesmo tempo, essas empresas operam em regime de monopólio ou oligopólio. Compram concorrentes, absorvem startups e neutralizam ameaças antes mesmo que elas se tornem reais. A relação com o ecossistema de startups é frequentemente apresentada como estímulo à inovação. Na prática, funciona como um mecanismo de externalização de risco.

Em vez de investir diretamente em ciência e tecnologia de alto risco, as Big Techs lançam desafios difusos ao mercado. Milhares tentam. Poucas sobrevivem. As que conseguem são compradas. As que fracassam absorvem o prejuízo sozinhas. O risco é pulverizado no ecossistema. O ganho é concentrado no topo. Basta que uma aposta dê certo para compensar todas as outras.

Essa dinâmica cria uma barreira estrutural quase intransponível. Novos atores já nascem em desvantagem absoluta. Não se trata apenas de competição desigual, mas de um sistema desenhado para impedir a disputa.

O resultado é um capitalismo altamente concentrado, financeirizado e profundamente assimétrico. As Big Techs não apenas dominam mercados. Elas moldam imaginários, definem o que circula, o que ganha visibilidade e o que desaparece. Ao controlar infraestruturas digitais essenciais, tornam-se intermediárias inevitáveis da vida econômica, cultural e política.

Assim como o mito da garagem, o mito da inovação e do determinismo tecnológico cumpre uma função ideológica precisa. Ele transforma concentração extrema em sinal de progresso, poder privado em benefício coletivo e exploração em conveniência tecnológica. Enquanto isso, Estados nacionais disputam migalhas fiscais, trabalhadores produzem dados gratuitamente e a soberania se dissolve em termos de uso que quase ninguém lê.

O capital não desapareceu. Ele apenas mascarou sua interface. Agora se apresenta como aplicativo, nuvem e inteligência artificial. Mas sua lógica permanece intacta. Acumular, concentrar e dominar. A diferença é que, desta vez, o controle não se exerce apenas sobre fábricas ou terras, mas sobre dados, comportamentos e expectativas.

No fim, a questão central não é tecnológica. É política. Quem controla as infraestruturas digitais controla o futuro. E enquanto aceitarmos que empresas privadas concentrem mais poder econômico do que países inteiros, seguiremos chamando de inovação aquilo que, no fundo, é apenas a velha dominação de classe em versão digital.

Série Poder das Big Techs

Este texto faz parte de uma série de publicações que discutem o poder das gigantes de tecnologias, as chamadas Big Techs. Já apresentamos as contradições do “mito da garagem” e seguimos apresentando os 5 poderes das Big Techs: 1. Poder Econômico (este artigo); 2. Poder Político; 3. Poder Cognitivo; 4. Poder Burocrático; e 5. Poder Militar.

Ergon Cugler de Moraes Silva é Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão do Governo Federal. Graduado e pós-graduado pela USP, mestre em administração pública e governo pela FGV e cientista de dados pós-graduado pela Universitat de Barcelona. Pesquisador CNPq do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/FGV). Autor do livro “IA-Cracia: Como enfrentar a ditadura das Big Techs” (Kotter Editorial, 2024), integra também o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

*Este é um artigo de opinião. As ideias expressas pelo autor não necessariamente refletem a linha editorial da Fundação Maurício Grabois.